莊稼要熟了!是收割隊出征的信號。

農忙時節,農機手駕駛收割機,穿梭在田間地頭中“割麥”。身后麥浪翻涌,農機手望向的前方,則是生活的希望。每年的4月前后,各地的“麥客”將陸續出發,由南向北,開啟長達8個月的“候鳥式”生活。

“現代麥客”要跨越山海

“麥客”一詞,主要是指到了麥熟季節,對專門外出走鄉到戶,替人收割麥子的人的稱呼。《白鹿原》當中的黑娃,離開了原上當了麥客,就是在講這個職業。

而隨著農業機械化的不斷發展,“現代麥客”的工具不再是手中的鐮刀,而換成了大收割機、GPS測量儀……

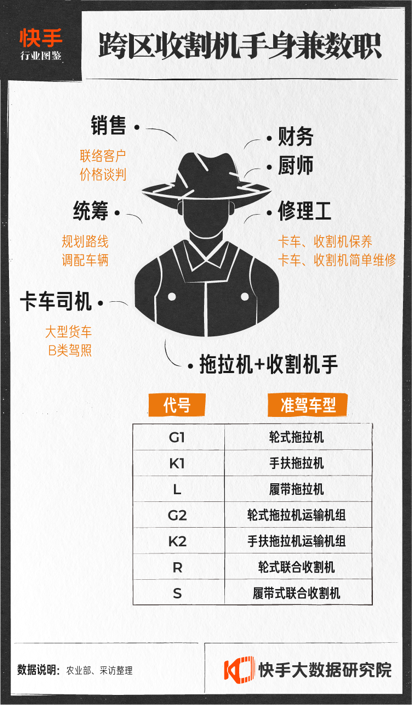

交通的不斷便利,也讓“收割”的地域不斷變大。用卡車扛著機器走南闖北,跨區收莊稼,成為了“現代麥客”的日常。除了要會開收割機,機手們還需具備B類貨車駕駛證。也有“現代麥客”笑言,自己的第一職業是“麥客”,第二職業是卡車司機。

老家在駐馬店的桂行、賴沖夫婦則是“現代麥客”當中的一份子,他們跨區作業已經有5年的時間。“有的時候今天在河南,明天就到陜西了,全國各地的轉。”

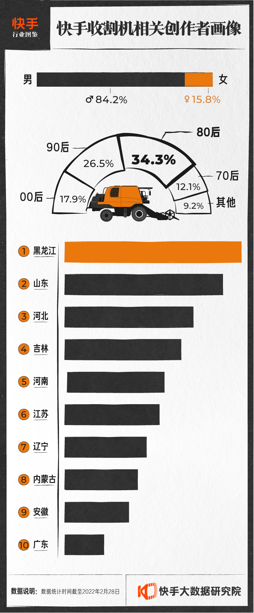

這些集結的“現代麥客”都來自哪里?快手數據顯示,黑龍江、山東、河北、吉林和河南的收割機相關創作者數量排名省份前五。

而除了收割機手個人帳號,還有農業合作社、農機廠商、二手農機交易等機構類帳號,也會分享收割機相關教學、介紹視頻。

由于農作物的季節性,以及“麥客”機器的屬性不同。“現代麥客”們會有一份自己的“收割”行軍圖:清明節前后,云南的莊稼熟了,5月上旬是四川、湖北,6月上旬是安徽、河南,國慶節前后則是東北三省……

長距離的奔波,不同的氣候地域,也讓跨區作業具有一定的危險性。

桂行告訴頂端新聞·河南商報記者,“現代麥客”不僅是要在平原收割,一些擁有履帶機的“麥客”會去到青海、甘肅、云南、四川這些路況比較復雜的地方進行作業,進到山區往往需要走盤山公路,負重的卡車在盤山公路上駕駛,也需要時刻注意路況。

然而,這些地區的一部分耕地是“懸崖地”,從作業到結束,都要時刻注意安全。桂行提到,有一次在南方作業時,農機車陷入到泥里,挖了將近整整一天才挖出來。

上陣“夫妻檔”

桂行、賴沖都是“90后”,為了記錄生活,桂行專門開了一個快手號記錄她和老公的農機生活。在她的視頻里,老公“小賴”總是在憨憨地干活,桂行則是分享生活、測評農機,為“小賴”打著下手。

“90后”正是收割機手的主要力量之一。快手收割機相關創作者的畫像顯示,“80后”收割機創作者占到了34.2%,90后占到了26.5%。除此之外,還有“00后”的新勢力和“60后”的農機“老炮兒”。

夫妻倆說,干這一行的有很多是夫妻搭檔。因為跨區的收割機手不光是單純的收割糧食,購機、找活、規劃、議價、收割,都需要另一個人來幫助。

“單獨請一個人,用工成本太高,因為這個活大部分時間是在路上跑,半年時間要給人家7萬塊錢左右,并不劃算。”桂行介紹,跨區作業的“夫妻檔”是一個群體,大家互相交流經驗,遇到之前車陷在泥里的情況,大家可以互相幫助,也能節省一筆1000多元的“挖泥”開銷。

桂行和賴沖結婚11年,有了兩個女兒和一個兒子。他們的快手號“琪悅”,就是用兩個女兒的名字來命名的。

在他們的賬號里,很多時候都可以看到孩子們的“友情出演”,夫妻倆有的時候也會帶著他們去工作。“這個工作忙活半年,但也休息半年,這半年可以多陪陪孩子,相對也自由。”談及選擇這個工作的原因,桂行表示,和外出打工全年都在外地相比,這個工作自由度更高。

農忙時,兩天一夜未眠

田家少閑月,五月人倍忙。

即便是農業機械化的今天,收割速度成倍提升,莊稼搶收,仍舊需要與時間賽跑。

除了可以想到的高溫,雨雪也成為收割帶來了困難。桂行和賴沖告訴頂端新聞·河南商報記者,如果在下雨之前沒有收割完麥子,麥子在雨里發了芽,種地的農民之前的努力就白搭了。而到了東北,則是要等到水稻經過霜打之后進行收割,這樣的大米才更好吃。高溫和嚴寒,在一年的收割周期中,夫妻倆經常會遇到。

對于“現代麥客”來說,時間就是金錢,而寶貴的時間,則是需要經驗和技術的堆砌。

桂行說,遇到忙的時候,賴沖一天只吃一頓飯,“割”完一家又一家,沒有下車休息的時間。

駕駛著收割機的賴沖,農田是他巨大的舞臺,而參觀者除了已經服務農民顧客,還有一些觀摩技術的村民。過田埂的技術如何?在松軟的地里干活會不會陷進泥里?去我家地里坡度大,會不會翻車?這些疑問,都會成為觀摩者的考量問題。

“能不能幫忙我家收一下?”觀摩者在田邊揮一揮手,成為了賴沖的下一位客戶。最累的一次,賴沖兩天一夜沒有合眼。

據了解,機手們的年收入和農業本身一樣,需要看行情等綜合因素。在不刨除成本的情況下,生意好會掙到一年30萬左右。正常的情況,可以拿到10萬到20萬的年收入。除了購置收割機,對跨區作業機手來說,買卡車是另一筆支出。一輛貨車約16萬元,平時還要有保養的費用。

再次出發,“逐麥”不只靠“唯手熟爾”

除了自身收割技術需要不斷提高,最讓夫婦倆感嘆的是,這幾年收割機的更新換代速度。

“以前的收割機是沒有駕駛室的,灰又多溫度又高,‘小賴’下來就能看到一排牙了。”桂行說,現在收割機有駕駛室,里面有空調,還可以使用對講機進行溝通。

根據農村農業部網站的數據顯示,2021年預計全國農機總動力將達到10.7億千瓦,農作物耕種收綜合機械化率將超過72%,小麥、水稻、玉米等主要農作物耕種收綜合機械化率分別達到97%、85%和90%。

由于農機的迭代升級快,為了讓跨區工作更有效率,有的農機手則會不斷購買新機型,使用之后,在二手市場賣掉,再去購買更新的機型。

在快手上,收割機相關創作者會發布針對不同機型、不同作物的教學及維修視頻,評論區也常常成為切磋技藝、交流溝通的即時社區。

這種集聚效應,不僅讓桂行了解到更多農機知識,也讓她接到了不少的生意。以前需要朋友介紹,每村每戶的“溜村找活”。現在,很多機手會在快手視頻簡介中寫明找工意愿,也有農戶、合作社等把快手當作招工窗口。

“現代麥客”隨著平臺渠道的演變 ,不斷豐富著新農人的定義。如今的桂行和賴沖,不只是做農機收割手,他們和朋友合伙也開了一家二手農機農機店,賣配件、二手農機車一些東西。一些從短視頻平臺上解到他們的人,也開始關注他們的生活。

又到了4月底,桂行和賴沖已經收拾好了行囊,去擁抱收獲的季節。

編輯:張翔