人的一生中走路、活動、勞動都離不開關節的支撐,其中的髖關節連接大腿骨和骨盆,全身受力最重,因為用得多,也成了最易受傷的部位。

一旦受傷,輕則坐、站都難受,重則連走路都無法進行,不少患者甚至需要置換髖關節。

一切都源于5歲時的那場病

今天故事的主人公是鄭州58歲的郭大叔。

他在5歲時患上了髖關節炎,因為當時治療條件有限,經過簡單治療后恢復,但右下肢不如左下肢靈活。

郭大叔在鄭州一家紡織廠上班,年輕時工作忙,家里還有兩個孩子,疼痛總是咬咬牙忍了,他安慰自己,男子漢哪能一點苦都吃不了。

40歲時,郭大叔在一次體檢中發現,右髖關節遠比想象中嚴重:右股骨頭輪廓已顯示不清,關節間隙消失,部分融合,髖臼增生明顯。診斷為股骨頭壞死!

“壞死?以后還能走路嗎?會不會癱瘓?”

“股骨頭壞死”就是一種嚴重的髖關節疾病,被稱為“不死的癌癥”,它不像癌癥一樣會要人命,但卻是一種慢性、進展性、致殘性的疾病。

那么,患上股骨頭壞死,究竟該怎么辦?

年幼時的手術陰影讓郭大叔對治療心生恐懼,多年來輾轉多地保守治療,但病情并不見起色。

現在,關節畸形、疼痛已經嚴重影響了他的生活,蹲不下身,用不了勁,甚至連上廁所都很費勁。

每走一步他都像在刀尖上行走,每一天他都活在痛苦之中。

人生還有幾個十年等待 一拖再拖

無意中在去年12月,郭大叔在電視上看到北京積水潭醫院鄭州醫院揭牌,骨科專家還要來鄭州坐診。

治了幾十年的病,郭大叔很清楚北京積水潭醫院的實力,立刻撥打鄭州大學附屬鄭州中心醫院96595預約。

北京積水潭醫院鄭州醫院副院長楊德金認真查看了郭大叔的影像資料,檢查了髖關節功能,發現其下肢短縮3cm,右髖關節基本沒有活動功能。

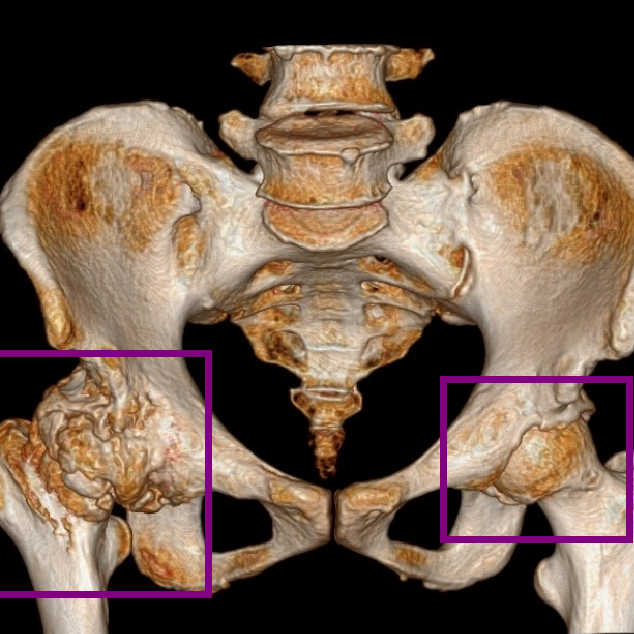

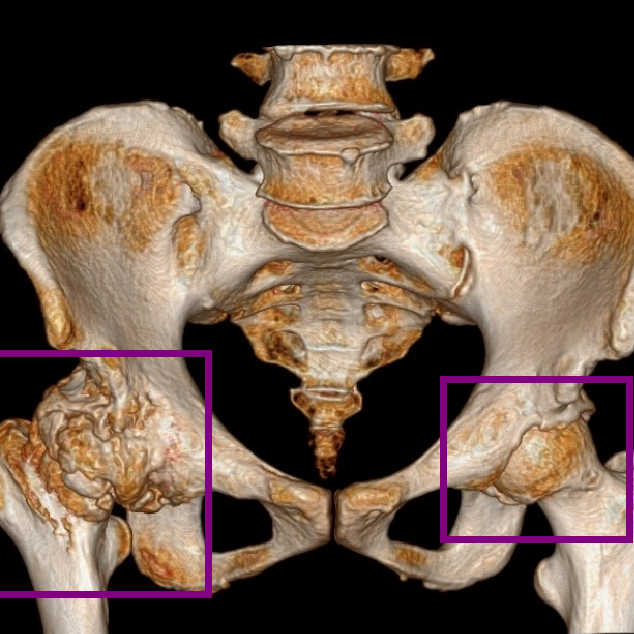

圖中可明顯看到患者右側髖臼骨質增生嚴重

楊德金詳細向郭大叔及家人講述了目前國內外的相關治療方案,并給出專業的治療建議——右側人工全髖關節置換。

正是這次高效的溝通,原本執拗的郭大叔思想開始動搖,和家人商量后,決定預約手術治療!

“一開始我還很擔心手術。但醫生的專業素養讓我原本懸著的心放下來了。”郭大叔坦言說。

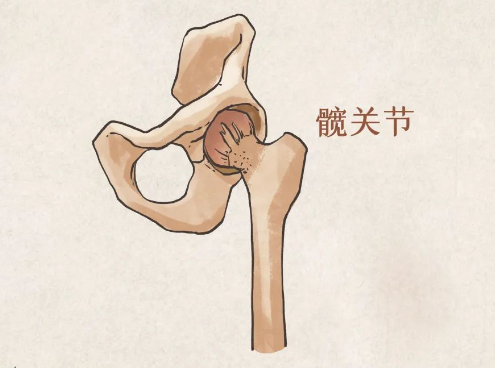

髖關節認識一下

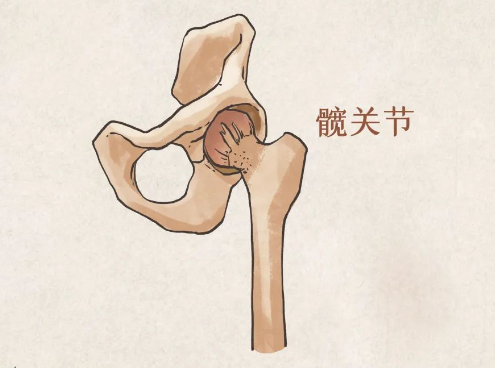

髖關節,老百姓也稱“大胯”,由股骨頭和髖臼組成。

髖關節壞了后果很嚴重

從形狀上看,髖臼形似一個碗,股骨頭是一個球。

可以把髖關節想象成一個碗從上面扣在球上。當人體在完成抬腿、跨越、下蹲等動作時,就相當于球在碗里轉動。

除了活動,髖關節還起著支撐上半身重量的重要作用。

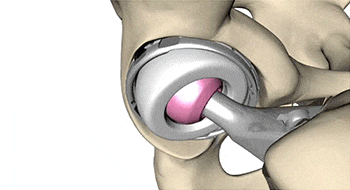

人工髖關節置換術是什么

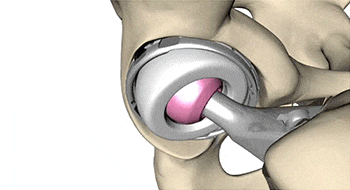

人工髖關節是用人造的髖臼和股骨頭替代原來的“碗和球”。

人工髖關節置換術是20世紀外科領域重要的技術創新,被稱為“世紀性的手術”。

全髖關節置換,需要處理髖臼一側,功能優于股骨頭置換,翻修率低,適合像郭大叔這樣身體條件好、活動量較大的患者。

考慮到郭大叔髖關節感染手術史、主動脈夾層手術史、糖尿病病史,北京積水潭醫院鄭州醫院過渡院區(鄭州市中心醫院高新院區)創傷外科一病區骨科副主任醫師曾冠楠組織MDT多學科會診,討論術后抗感染、抗凝及功能鍛煉等一系列問題逐一分析,制定解決方案,做到有備無患。

手術如期進行,術中,楊德金發現患者關節僵硬、畸形,增生非常明顯,像豆腐渣一樣一碰就碎,楊德金層次分明地進行著,顯露、分離、松解、清理,將原本面目全非的髖關節完整地還原出了原始的解剖輪廓,后進行擴髓、打磨、試模等系列規范標準化的操作,手術非常成功,術后復查關節位置滿意。

太好了 再也不用忍受疼痛了

返回病房后,楊德金事無巨細地向郭大叔講述了術中情況,并交代了術后相關注意事項,術后24小時郭大叔就能下地行走了,看著自己恢復等長的雙腿,他感慨地說“我以為一輩子就這樣了,跟半個殘疾人沒啥區別,真的沒想到后半輩子還能像正常人一樣,我真的覺得很幸福,謝謝專家!”

一場遲到18年的手術,讓郭大叔的后半生時間變慢,也把溫暖無限拉長,身體未老,關節先衰。骨關節疾病已經成為國民健康的一大威脅,其中,關節炎癥是世界頭號致殘性疾病,嚴重則導致關節殘疾,影響生活質量。

人體大大小小有100多個關節,被命名的就有78個,像我們熟悉的:踝關節、膝關節、肘關節、髖關節……因為需要經常負重活動,容易導致關節部位病變。

冬季如何保護我們的關節?

天冷時,關節疾病患者血管收縮,不利于血液循環和肌肉等軟組織發揮功能,容易加重疾病,要注意以下幾點:

1、防寒保暖,關節受寒會使關節周圍的組織和血管收縮,造成血液循環不暢,加重骨關節炎的癥狀,所以要加強關節部位的保暖。

2、控制體重,肥胖也會導致膝關節炎的發生,減肥可以減少膝關節負重,降低關節磨損。

3、多補鈣,檢測骨密度。45歲以上的人群每年應該檢測一次骨密度,老年人要多補鈣,可以在醫生指導下服用鈣劑,生活中多吃豆制品、瓜果蔬菜。

楊德金提醒,如果發現關節處疼痛、晨僵、關節卡頓,經常出現伸不直或彎不到位的活動受限,應及時就診,避免錯過最佳治療時機。(鄭州市中心醫院高新院區創傷外科一病區骨科曾冠楠)

一旦受傷,輕則坐、站都難受,重則連走路都無法進行,不少患者甚至需要置換髖關節。

一切都源于5歲時的那場病

今天故事的主人公是鄭州58歲的郭大叔。

他在5歲時患上了髖關節炎,因為當時治療條件有限,經過簡單治療后恢復,但右下肢不如左下肢靈活。

郭大叔在鄭州一家紡織廠上班,年輕時工作忙,家里還有兩個孩子,疼痛總是咬咬牙忍了,他安慰自己,男子漢哪能一點苦都吃不了。

40歲時,郭大叔在一次體檢中發現,右髖關節遠比想象中嚴重:右股骨頭輪廓已顯示不清,關節間隙消失,部分融合,髖臼增生明顯。診斷為股骨頭壞死!

“壞死?以后還能走路嗎?會不會癱瘓?”

“股骨頭壞死”就是一種嚴重的髖關節疾病,被稱為“不死的癌癥”,它不像癌癥一樣會要人命,但卻是一種慢性、進展性、致殘性的疾病。

那么,患上股骨頭壞死,究竟該怎么辦?

年幼時的手術陰影讓郭大叔對治療心生恐懼,多年來輾轉多地保守治療,但病情并不見起色。

現在,關節畸形、疼痛已經嚴重影響了他的生活,蹲不下身,用不了勁,甚至連上廁所都很費勁。

每走一步他都像在刀尖上行走,每一天他都活在痛苦之中。

人生還有幾個十年等待 一拖再拖

無意中在去年12月,郭大叔在電視上看到北京積水潭醫院鄭州醫院揭牌,骨科專家還要來鄭州坐診。

治了幾十年的病,郭大叔很清楚北京積水潭醫院的實力,立刻撥打鄭州大學附屬鄭州中心醫院96595預約。

北京積水潭醫院鄭州醫院副院長楊德金認真查看了郭大叔的影像資料,檢查了髖關節功能,發現其下肢短縮3cm,右髖關節基本沒有活動功能。

圖中可明顯看到患者右側髖臼骨質增生嚴重

楊德金詳細向郭大叔及家人講述了目前國內外的相關治療方案,并給出專業的治療建議——右側人工全髖關節置換。

正是這次高效的溝通,原本執拗的郭大叔思想開始動搖,和家人商量后,決定預約手術治療!

“一開始我還很擔心手術。但醫生的專業素養讓我原本懸著的心放下來了。”郭大叔坦言說。

髖關節認識一下

髖關節,老百姓也稱“大胯”,由股骨頭和髖臼組成。

髖關節壞了后果很嚴重

從形狀上看,髖臼形似一個碗,股骨頭是一個球。

可以把髖關節想象成一個碗從上面扣在球上。當人體在完成抬腿、跨越、下蹲等動作時,就相當于球在碗里轉動。

除了活動,髖關節還起著支撐上半身重量的重要作用。

人工髖關節置換術是什么

人工髖關節是用人造的髖臼和股骨頭替代原來的“碗和球”。

人工髖關節置換術是20世紀外科領域重要的技術創新,被稱為“世紀性的手術”。

全髖關節置換,需要處理髖臼一側,功能優于股骨頭置換,翻修率低,適合像郭大叔這樣身體條件好、活動量較大的患者。

考慮到郭大叔髖關節感染手術史、主動脈夾層手術史、糖尿病病史,北京積水潭醫院鄭州醫院過渡院區(鄭州市中心醫院高新院區)創傷外科一病區骨科副主任醫師曾冠楠組織MDT多學科會診,討論術后抗感染、抗凝及功能鍛煉等一系列問題逐一分析,制定解決方案,做到有備無患。

手術如期進行,術中,楊德金發現患者關節僵硬、畸形,增生非常明顯,像豆腐渣一樣一碰就碎,楊德金層次分明地進行著,顯露、分離、松解、清理,將原本面目全非的髖關節完整地還原出了原始的解剖輪廓,后進行擴髓、打磨、試模等系列規范標準化的操作,手術非常成功,術后復查關節位置滿意。

太好了 再也不用忍受疼痛了

返回病房后,楊德金事無巨細地向郭大叔講述了術中情況,并交代了術后相關注意事項,術后24小時郭大叔就能下地行走了,看著自己恢復等長的雙腿,他感慨地說“我以為一輩子就這樣了,跟半個殘疾人沒啥區別,真的沒想到后半輩子還能像正常人一樣,我真的覺得很幸福,謝謝專家!”

一場遲到18年的手術,讓郭大叔的后半生時間變慢,也把溫暖無限拉長,身體未老,關節先衰。骨關節疾病已經成為國民健康的一大威脅,其中,關節炎癥是世界頭號致殘性疾病,嚴重則導致關節殘疾,影響生活質量。

人體大大小小有100多個關節,被命名的就有78個,像我們熟悉的:踝關節、膝關節、肘關節、髖關節……因為需要經常負重活動,容易導致關節部位病變。

冬季如何保護我們的關節?

天冷時,關節疾病患者血管收縮,不利于血液循環和肌肉等軟組織發揮功能,容易加重疾病,要注意以下幾點:

1、防寒保暖,關節受寒會使關節周圍的組織和血管收縮,造成血液循環不暢,加重骨關節炎的癥狀,所以要加強關節部位的保暖。

2、控制體重,肥胖也會導致膝關節炎的發生,減肥可以減少膝關節負重,降低關節磨損。

3、多補鈣,檢測骨密度。45歲以上的人群每年應該檢測一次骨密度,老年人要多補鈣,可以在醫生指導下服用鈣劑,生活中多吃豆制品、瓜果蔬菜。

楊德金提醒,如果發現關節處疼痛、晨僵、關節卡頓,經常出現伸不直或彎不到位的活動受限,應及時就診,避免錯過最佳治療時機。(鄭州市中心醫院高新院區創傷外科一病區骨科曾冠楠)