頂端新聞·河南商報記者 王婉君 通訊員 谷桂林

無影燈下的手術臺是他的“戰場”,精湛的技術是他應對頑疾的“武器”,一份仁心和厚重責任是他不變的底色。在口腔種植醫學領域深耕近30年,張立釗覺得自己依舊有使不完的勁兒,追不完的夢,他說看到患者開心自己就開心,這是一份專屬醫者的精神深處的享受!

人物名片:張立釗

植得口腔醫療集團金水路總院種植院長

軍人底色澆筑一生醫者仁心

17歲的那個夏天,張立釗為一生事業錨下了一個起點。那一年,他考取中國人民解放軍第四軍醫大學,攻讀口腔專業。

入校即入伍,相比于普通大學對青年人德才的培養,張立釗的青春和人生被多增添了一份軍人的底色,“部隊強調全心全意為人民服務嘛,那我們醫學專業就是為患者服務。這種服務不僅承載著更高的使命感和奉獻精神,也深刻地塑造了我的人生觀和價值觀。”張立釗向記者講述。

正是這份“軍民魚水情”的感召,激勵著張立釗在其近30年的醫生生涯中時刻都用一名軍人的標準嚴格要求自己,全心全意服務患者,以扎實的醫學功底、縝密的醫學思維、精湛的技術水平,幫助患者重獲口腔健康。

耐心、細心、尊重、充分溝通已成為張立釗的職業本能,他始終堅持從醫療本質出發,為每一個患者著想。而也正是懷著這樣一顆“仁心”,從醫二三十年來,張立釗幾乎沒有遇到過一起醫患糾紛,“我和我的患者交流都非常好,建立了深厚的信任,因為我們的心是在一起的。”

自2017年離開部隊回到地方工作,又加入植得口腔,張立釗也用這樣的方式服務了萬千患者。

采訪中,記者注意到張立釗醫師辦公室的一角堆放著許多被卷起來的錦旗,每一面背后都銘刻著一個醫患攜手共渡難關的故事,然而,張立釗只是淡然一笑,并未多言。他說收到錦旗固然體現了患者的感恩之心,但作為醫生成功完成每一臺手術才是本分所在;做不好才不應該,因為穿上這身衣服就不能辜負患者的信任和寄托。

因為熱愛更加精益求精

擇一業,終一生!談及為之奮斗的口腔醫學事業,張立釗直言自己很幸運,“我有幸找到了生命中的熱愛,并且還能幫助成千上萬的患者擁有健康口腔,這不僅是一種職業成就,更是我實現人生價值的方式。”

本世紀初,中國的口腔醫學發展還比較落后,尤其在種植技術領域,技術水平相對落后。張立釗回憶道,當時患者從拔一顆牙再到種一顆牙,整個過程下來可能至少需要半年乃至一年的時間,耗時非常長,并且在種植技術方面多依賴醫生的經驗和技術水平。

因此為了能不斷提升自己的專業技能,張立釗在工作后又重返校園,潛心攻讀碩博學位,他還多次前往北京、上海等地進修學習……

多年來,張立釗深耕臨床研究一線,掌握了口腔種植領域新技術,博及醫源,也攻克一個又一個疑難種植修復難關。他憑借著不懈的努力和追求,一步步不斷地精進技術,只為更好地為患者解決口腔問題,擁有健康好牙。

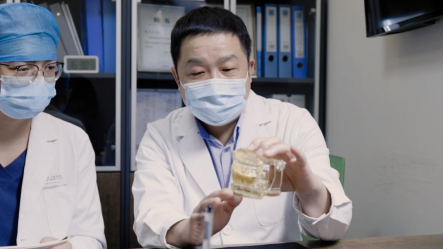

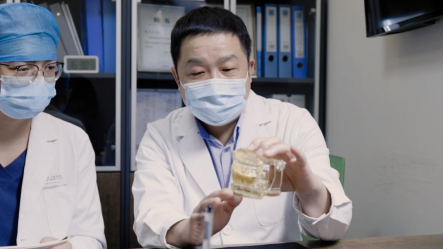

特別在加入植得口腔醫療集團后,身為金水路總院種植院長的他又帶領團隊成功開展了一個個高難度手術,特別是他主導的數字化即刻種植技術,更是突破了傳統種植技術的局限,幫患者實現即拔即種,手術當天即能擁有基本的咀嚼功能。

“技術在不斷推進發展中,也不斷造福患者,我們現在還實施有數字化種植,即術前通過數字化口腔掃描獲取全口信息,再定制方案,利用數字化導板精準定位實施種植,讓種植牙技術從經驗導向,向標準化操作演進,未來我們還要去探索機器人種植,這會是一個充滿挑戰而又極富意義的過程。”當張立釗激情洋溢地地講述這一切的時候,眼里再也藏不住那飽含著對口腔醫學事業無盡熱愛且堅定信念的光芒。

當然,張立釗對技術和醫療服務的精益求精也體現在無數個工作細節中。張立釗說,他習慣在每次手術結束后分析患者的術后CT影像,仔細研究每一顆牙的種植位置、角度,復盤滿意或是不滿意的地方,不斷去積累經驗。也會在每晚睡覺前靜下來,回顧當天接診患者的狀況,像播放電影一般在腦海中沉淀,把更多有價值的信息沉淀下來,以便日后運用到診療過程中。

在張立釗看來,之所以要堅持如此細致和習慣性的總結復盤,是為了避免做一個總是“拿來主義”的醫生,“只有通過不斷地臨床經驗總結,才能去沉淀一些自己的東西,無論是靈光一現還是經驗所得,醫學事業的進步就是被這樣往前推進的。

德才并舉 為青年醫師鋪筑成長之路

醫者,亦師者!如今作為植得口腔醫療集團金水路總院種植院長,張立釗不僅要確保全院種植牙診療技術的高水平,還要培養和關注年輕醫師的成長。

在他的帶領下,團隊每天都會召開半個小時的分享學習會,主要由年輕醫生輪流分享一個自己參與的有意義的案例,讓大家在討論學習中增長經驗,進而提升整個科室的技術規范和水平,“每天半個小時,你看一年下來能互相學到多少知識。”

醫學是一個需要不斷學習和進步的專業,在張立釗看來,專心鉆研業務技能的學習態度不可或缺。

常言道,教育的本質是一棵樹搖動另一棵樹,一朵云推動另一朵云,一個靈魂喚醒另一個靈魂。除了技術上的提升,張立釗也用自己的行動告誡年輕醫師如何成長為一名真正受人尊敬的好醫生。

“我經常引導我們的年輕醫生要去功利化,始終保持一顆站在患者角度看問題的同理心、仁心、責任心,為患者提供個性化的診療服務,真正解決他們的病痛,這才是成為一位好醫生的根本所在。”

采訪中,張立釗多次談及人生的意義和價值,他覺得作為一名醫生,能幫助患者解決病痛就是意義;而作為一名老師,能傳遞給年輕后輩好的技術和精神力量就是價值。“做一個內心富足的人很重要。”

與張立釗對話的當天正值八一建軍節,那份深埋于心的軍人情懷再次被激蕩,如今雖已脫下軍裝,但他也從未忘記自己的初心與使命,依然將這份對醫學的無限熱愛與對社會的深切責任感延續到了新的崗位上,并與植得口腔這樣一個肩負社會責任、用利他之心服務患者的醫療集團一起發光發熱,共鑄輝煌。

無影燈下的手術臺是他的“戰場”,精湛的技術是他應對頑疾的“武器”,一份仁心和厚重責任是他不變的底色。在口腔種植醫學領域深耕近30年,張立釗覺得自己依舊有使不完的勁兒,追不完的夢,他說看到患者開心自己就開心,這是一份專屬醫者的精神深處的享受!

人物名片:張立釗

植得口腔醫療集團金水路總院種植院長

軍人底色澆筑一生醫者仁心

17歲的那個夏天,張立釗為一生事業錨下了一個起點。那一年,他考取中國人民解放軍第四軍醫大學,攻讀口腔專業。

入校即入伍,相比于普通大學對青年人德才的培養,張立釗的青春和人生被多增添了一份軍人的底色,“部隊強調全心全意為人民服務嘛,那我們醫學專業就是為患者服務。這種服務不僅承載著更高的使命感和奉獻精神,也深刻地塑造了我的人生觀和價值觀。”張立釗向記者講述。

正是這份“軍民魚水情”的感召,激勵著張立釗在其近30年的醫生生涯中時刻都用一名軍人的標準嚴格要求自己,全心全意服務患者,以扎實的醫學功底、縝密的醫學思維、精湛的技術水平,幫助患者重獲口腔健康。

耐心、細心、尊重、充分溝通已成為張立釗的職業本能,他始終堅持從醫療本質出發,為每一個患者著想。而也正是懷著這樣一顆“仁心”,從醫二三十年來,張立釗幾乎沒有遇到過一起醫患糾紛,“我和我的患者交流都非常好,建立了深厚的信任,因為我們的心是在一起的。”

自2017年離開部隊回到地方工作,又加入植得口腔,張立釗也用這樣的方式服務了萬千患者。

采訪中,記者注意到張立釗醫師辦公室的一角堆放著許多被卷起來的錦旗,每一面背后都銘刻著一個醫患攜手共渡難關的故事,然而,張立釗只是淡然一笑,并未多言。他說收到錦旗固然體現了患者的感恩之心,但作為醫生成功完成每一臺手術才是本分所在;做不好才不應該,因為穿上這身衣服就不能辜負患者的信任和寄托。

因為熱愛更加精益求精

擇一業,終一生!談及為之奮斗的口腔醫學事業,張立釗直言自己很幸運,“我有幸找到了生命中的熱愛,并且還能幫助成千上萬的患者擁有健康口腔,這不僅是一種職業成就,更是我實現人生價值的方式。”

本世紀初,中國的口腔醫學發展還比較落后,尤其在種植技術領域,技術水平相對落后。張立釗回憶道,當時患者從拔一顆牙再到種一顆牙,整個過程下來可能至少需要半年乃至一年的時間,耗時非常長,并且在種植技術方面多依賴醫生的經驗和技術水平。

因此為了能不斷提升自己的專業技能,張立釗在工作后又重返校園,潛心攻讀碩博學位,他還多次前往北京、上海等地進修學習……

多年來,張立釗深耕臨床研究一線,掌握了口腔種植領域新技術,博及醫源,也攻克一個又一個疑難種植修復難關。他憑借著不懈的努力和追求,一步步不斷地精進技術,只為更好地為患者解決口腔問題,擁有健康好牙。

特別在加入植得口腔醫療集團后,身為金水路總院種植院長的他又帶領團隊成功開展了一個個高難度手術,特別是他主導的數字化即刻種植技術,更是突破了傳統種植技術的局限,幫患者實現即拔即種,手術當天即能擁有基本的咀嚼功能。

“技術在不斷推進發展中,也不斷造福患者,我們現在還實施有數字化種植,即術前通過數字化口腔掃描獲取全口信息,再定制方案,利用數字化導板精準定位實施種植,讓種植牙技術從經驗導向,向標準化操作演進,未來我們還要去探索機器人種植,這會是一個充滿挑戰而又極富意義的過程。”當張立釗激情洋溢地地講述這一切的時候,眼里再也藏不住那飽含著對口腔醫學事業無盡熱愛且堅定信念的光芒。

當然,張立釗對技術和醫療服務的精益求精也體現在無數個工作細節中。張立釗說,他習慣在每次手術結束后分析患者的術后CT影像,仔細研究每一顆牙的種植位置、角度,復盤滿意或是不滿意的地方,不斷去積累經驗。也會在每晚睡覺前靜下來,回顧當天接診患者的狀況,像播放電影一般在腦海中沉淀,把更多有價值的信息沉淀下來,以便日后運用到診療過程中。

在張立釗看來,之所以要堅持如此細致和習慣性的總結復盤,是為了避免做一個總是“拿來主義”的醫生,“只有通過不斷地臨床經驗總結,才能去沉淀一些自己的東西,無論是靈光一現還是經驗所得,醫學事業的進步就是被這樣往前推進的。

德才并舉 為青年醫師鋪筑成長之路

醫者,亦師者!如今作為植得口腔醫療集團金水路總院種植院長,張立釗不僅要確保全院種植牙診療技術的高水平,還要培養和關注年輕醫師的成長。

在他的帶領下,團隊每天都會召開半個小時的分享學習會,主要由年輕醫生輪流分享一個自己參與的有意義的案例,讓大家在討論學習中增長經驗,進而提升整個科室的技術規范和水平,“每天半個小時,你看一年下來能互相學到多少知識。”

醫學是一個需要不斷學習和進步的專業,在張立釗看來,專心鉆研業務技能的學習態度不可或缺。

常言道,教育的本質是一棵樹搖動另一棵樹,一朵云推動另一朵云,一個靈魂喚醒另一個靈魂。除了技術上的提升,張立釗也用自己的行動告誡年輕醫師如何成長為一名真正受人尊敬的好醫生。

“我經常引導我們的年輕醫生要去功利化,始終保持一顆站在患者角度看問題的同理心、仁心、責任心,為患者提供個性化的診療服務,真正解決他們的病痛,這才是成為一位好醫生的根本所在。”

采訪中,張立釗多次談及人生的意義和價值,他覺得作為一名醫生,能幫助患者解決病痛就是意義;而作為一名老師,能傳遞給年輕后輩好的技術和精神力量就是價值。“做一個內心富足的人很重要。”

與張立釗對話的當天正值八一建軍節,那份深埋于心的軍人情懷再次被激蕩,如今雖已脫下軍裝,但他也從未忘記自己的初心與使命,依然將這份對醫學的無限熱愛與對社會的深切責任感延續到了新的崗位上,并與植得口腔這樣一個肩負社會責任、用利他之心服務患者的醫療集團一起發光發熱,共鑄輝煌。