從河北到山西,又從山西到河南,一封老戰友寫的信輾轉千里,歷時41年,最終“寄”到了開封老人藺洛濤手中。找尋四年,山西集郵愛好者遠赴河南,只為幫老人了卻心愿。

【迎接】

遠道而來的客人

只為給老人送封信

1月21日上午,河南開封,97歲的老人藺洛濤有些坐臥不寧,不停地向門外張望,“還沒回來嗎?”歷經滄桑的老人家很少有如此不淡定的時候。

“去接了,一會兒就回來,別急。”家人的安撫讓老人安穩了下來,嘴里又喃喃了幾句后,坐在藤椅上閉目養神。

隨著開門聲,大兒子藺承恩領著一個40歲左右的中年人進了屋。“老先生,您好啊!”中年人很是激動,上前就握住了老人的手。

他就是讓老人惦念的遠方來客,來自山西太原的靳凌震。

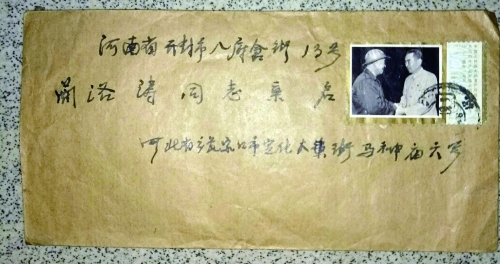

靳凌震與藺洛濤遠隔千里,也素不相識,這次來,是給老人送信的,一封寫于1977年的信。

拿到這封已經發黃的信,藺洛濤的手都有點抖,“這信里面寫的人和事我都記得,真是見字如見面啊!”

【往事】

戰爭年代的莫逆之交

在藺承恩看來,能讓老父親和靳凌震都如此激動的原因,除了這封信,還有這封信裝著的情。

“父親滄桑一生,早已經寵辱不驚。”但這封信的到來,還是讓老人心起漣漪,又想起了曾經的往事、昔日的故人。

寫信的是藺洛濤的老戰友王錫齡。王錫齡生于1908年,河南項城人,行伍出身,1949年1月的時候任國民黨第40軍264師少將師長,當年5月5日在河南新鄉參加起義。

當時,藺洛濤任國民黨河南省軍管區司令三處處長。那次起義,就是藺洛濤和王錫齡共同策劃主持,但由于有人泄密,王錫齡被抓,并被判處死刑。利用和當時的軍管區司令是老鄉的關系,藺洛濤想方設法將王錫齡救了出來。從此,二人更是成了莫逆之交。

【激動】

一封遲到了41年的信

最終回到了老人手中

人生之路雖然不同,但兩位戰友之間的感情從未斷過,“(上世紀)70年代初的時候還來開封看過我。”老人還記得,王錫齡來看他時,在門外還整理了衣裝,打了報告,“這就是多年的戰友情。”沒想到,那次見面成了兩位老人的最后一面。1982年,王錫齡病逝。

其間,二人之間書信不斷。就像這封寫于1977年1月15日的書信一樣,信中的內容也僅僅是敘敘戰友之情,聊些家常,但每次看到信,“就像看到彼此的人一樣,都能想起年輕時候的樣子,回憶起那時一起經歷的事。”

這封信為何歷經多年,輾轉多地,后來出現在太原的古玩市場?如今已經很難弄清楚。但對于老人來說,這封遲到了41年的書信,通過山西的集郵愛好者靳凌震而到了自己手上,還是讓他無比感慨。

【心愿】

找尋四年

只為幫老人了卻心愿

“還真得多謝謝你,跑這么遠給我送過來。”被藺洛濤握著手,靳凌震說自己也很激動,“能幫老人完成一個心愿,我也很高興。”

其實,尋找老人的行動,靳凌震從四年前就開始了。他平時就喜歡收藏郵票和古錢幣,四年前一個朋友淘回來了這封信,因為上面有一張周總理逝世一周年的紀念郵票。

他發現這封信是打開的,就看了里面的內容,見是老戰友之間的書信,他萌生了找收信人的念頭,“這么多年了,也不知道他們這些老戰友會不會因此而失聯呢?”

之后,他就在貼吧上發了帖子。而前幾日,他又翻出了這封信,再次發帖。功夫不負有心人,這次帖子被藺洛濤的小孫子看到,終于讓書信物歸原主。

奔波千里,靳凌震說,自己不僅不辛苦,還收獲頗多。“幫老人了卻心愿,是后輩應盡之責。老人對我說得最多的是‘只有國富民強,國家才有和平’。我想,這次送信經歷對我也是一次深刻的愛國主義教育,一生難忘。”

作者:河南商報記者周坤鋒

編輯:河南商報趙琦

來源:河南商報