今年1月,遠在上海打工的周口市太康縣常營鎮葛家村村民葛遠征,因為在地鐵站蹭網與老家妻子視頻聊天,而成為全國“網紅”。春節前的臘月十六,老葛輾轉上千公里,回到了老家和妻子團圓。喜慶的對聯,噴香的飯菜,老葛一家的春節生活簡單而又快樂。

“在外打工很累,但只要能掙錢養家,我就覺得自己很幸福。”葛遠征說。

講述 妻子一個人在家不容易,在外打工時常牽掛

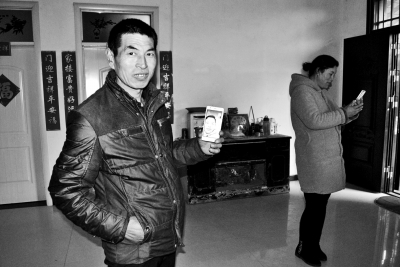

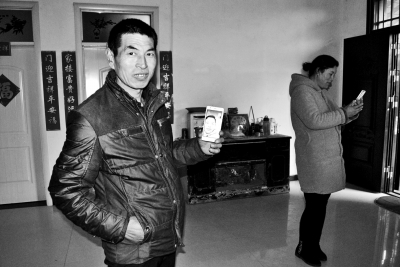

沿著一條水泥路進村,兩旁是綠油油的麥田。春節過后的太康縣常營鎮葛家村,人們忙著走親訪友。41歲的葛遠征在自家院子門口,和鄰居們閑聊。

與地鐵站蹭網的油漆工形象不同,葛遠征把自己“收拾”得很利索。他把一頭黑發理成了平頭,穿著一件干凈漂亮的灰色棉襖,看起來非常帥氣。

同老葛相比,他的妻子比較健談。每次記者發出提問,老葛還在醞釀如何開口,妻子蘇秀娜就已搶答了。

老葛一家6口人,上有兩位老人,下有一兒一女。目前,大兒子在海南三亞打工,春節沒有返鄉過年。女兒在周口讀大學,為了貼補家用,放寒假在縣城打了一份零工,直到過年才回家。

16年前的夏收農忙期間,蘇秀娜在四輪車上裝麥子時不慎翻下來,導致腰部骨折動了手術。因此,在外打工的老葛格外牽掛,每天都要和妻子聊上兩句。現在,老葛每到農忙時節也總會趕回老家,忙著幫妻子干農活。完后,他再背上行囊返回工地。“老婆一個人在家忙里忙外不容易,我只有多干活多掙錢才對得起她,要不然良心上也過不去。”樸實的老葛說。

像大多數村民一樣,老葛家也蓋起了小洋樓。這棟樓蓋下來花了30萬元左右,老葛欠了10多萬元外債,而這也正是他外出打工掙錢的原因。“孩子大了,該娶親成家了。”老葛說。

老葛從事的油漆工收入并不算低,每天能掙200元左右,這樣每月工資達到6000元。“但是俺家有外債,兒子沒結婚,女兒還上學,老葛每個月也就花幾百塊錢,能攢5000多塊錢。”說起老葛的節儉,蘇秀娜連聲夸贊自己找了個會過日子的好丈夫。

“過幾年,等俺把外債還清,就輕松些了。再等兒子結婚成家,女兒畢業工作,俺兩口就徹底輕松了。”暢想著未來的生活,老葛夫婦充滿了憧憬。

因為老葛的走紅,移動公司給村里免費裝了寬帶,光纖覆蓋全村。站在門口的村民們說:“這都是沾了老葛的光,現在全村通網了。”

探訪 村民盼望天天“見”家人上網費再低點

老葛家位于村子西南角,站在他家的二樓望去,能看全整個村子。“以前村里裝網線的沒幾家,現在至少有幾十家裝網線了。”老葛說。

老葛家的門口,這個春節都沒斷過人,幾乎每天都有鄰居過來嘮嗑。“別說是老葛,你問問俺村那些在外打工的,哪個舍得天天開流量跟家人視頻?”在江蘇昆山打工的一位村民說。

老葛的智能手機也是前年開始用的,當時孩子去鎮上交話費,送了一部智能手機。這部手機被老葛帶到了上海,但是每月只有不到200M的流量,根本不夠視頻聊天。“我去地鐵蹭網發現兩個好處,一個是省了流量錢,二是省了通話費,這樣我每個月手機話費不到30塊錢。”老葛說。

村民們告訴記者,在外打工的人,各自情況都不一樣:有的想家了打個電話說幾句;有的每隔半月左右“奢侈”一回,開一下視頻;還有的村民像老葛一樣,下了工之后找地方蹭網。“不管咋說,都是舍不得家,掛念家里的人。”村民們說。

“俺們還是覺得上網流量太貴,要是能專門對俺民工辦個上網便宜的卡就好了,這樣既能天天‘見’家人,還能節省通話費。”村民們期盼說。

變化 科技改變生活,農民工將會越來越幸福

時代在變,農民工這個群體也在變。大河報記者在采訪中了解到,從上世紀90年代前后“打工”一詞盛行,到現在已經有大約30年的時間。就通訊交流的方式而言,歷經書信、IC電話、手機、網絡等幾個階段。

以周口市項城籍的農民工周先生為例,他今年43歲,25年前,剛滿18歲的他第一次到浙江義烏打工。那時候還小,雖然想家但通訊非常不方便,每3個月給家里匯一次錢,順便寄走一封書信。等到家里回信,已經是半月以后的事情了。

1999年前后,城市街頭IC公共電話普及,周先生想往家里打電話,但整個村子都沒一部電話。只能有急事的時候,給村小學或村委會打電話,轉告家人。2003年以后,手機普及,周先生第一次用手機與家人聯系。如今,周先生依然在打工,但他已經可以通過網絡和遠隔千里的家人“見面”了。

“我覺得20多年的打工歷程,我們農民工的日子越來越好了。不僅是通信交流上的方便,大家的地位也在明顯提高。過去叫我們打工仔,現在稱我們農民工,變化的不僅是稱呼,更多的是一份尊重。”如今,身為某服裝廠主管的周先生說。

而記者查閱資料獲悉,目前,很多地方都針對農民工出臺了不少幫扶關愛措施。比如,逢年過節給農民工送慰問品、解決進城民工子女就學、給農民工免費理發、郵寄包裹等等。而且,還有的工地設立專門的農民工生活區,不僅改善了住宿條件,還設立免費WiFi,讓農民工躺在床上就能與家人暢聊。

“現在我已經不用再蹭網了,通訊公司贈給我的有免費卡。而且我相信所有農民工兄弟的日子會越來越好,只有奮斗的人生才稱得上幸福的人生。所以我想給農民工兄弟說,奮斗吧,日子一定會很幸福。”站在記者的鏡頭前,葛遠征豪邁地說。

作者:記者 于揚 李玉坤 實習生 王慧星文圖

編輯:實習生 魏瑩瑩

來源:大河報

“在外打工很累,但只要能掙錢養家,我就覺得自己很幸福。”葛遠征說。

講述 妻子一個人在家不容易,在外打工時常牽掛

沿著一條水泥路進村,兩旁是綠油油的麥田。春節過后的太康縣常營鎮葛家村,人們忙著走親訪友。41歲的葛遠征在自家院子門口,和鄰居們閑聊。

與地鐵站蹭網的油漆工形象不同,葛遠征把自己“收拾”得很利索。他把一頭黑發理成了平頭,穿著一件干凈漂亮的灰色棉襖,看起來非常帥氣。

同老葛相比,他的妻子比較健談。每次記者發出提問,老葛還在醞釀如何開口,妻子蘇秀娜就已搶答了。

老葛一家6口人,上有兩位老人,下有一兒一女。目前,大兒子在海南三亞打工,春節沒有返鄉過年。女兒在周口讀大學,為了貼補家用,放寒假在縣城打了一份零工,直到過年才回家。

16年前的夏收農忙期間,蘇秀娜在四輪車上裝麥子時不慎翻下來,導致腰部骨折動了手術。因此,在外打工的老葛格外牽掛,每天都要和妻子聊上兩句。現在,老葛每到農忙時節也總會趕回老家,忙著幫妻子干農活。完后,他再背上行囊返回工地。“老婆一個人在家忙里忙外不容易,我只有多干活多掙錢才對得起她,要不然良心上也過不去。”樸實的老葛說。

像大多數村民一樣,老葛家也蓋起了小洋樓。這棟樓蓋下來花了30萬元左右,老葛欠了10多萬元外債,而這也正是他外出打工掙錢的原因。“孩子大了,該娶親成家了。”老葛說。

老葛從事的油漆工收入并不算低,每天能掙200元左右,這樣每月工資達到6000元。“但是俺家有外債,兒子沒結婚,女兒還上學,老葛每個月也就花幾百塊錢,能攢5000多塊錢。”說起老葛的節儉,蘇秀娜連聲夸贊自己找了個會過日子的好丈夫。

“過幾年,等俺把外債還清,就輕松些了。再等兒子結婚成家,女兒畢業工作,俺兩口就徹底輕松了。”暢想著未來的生活,老葛夫婦充滿了憧憬。

因為老葛的走紅,移動公司給村里免費裝了寬帶,光纖覆蓋全村。站在門口的村民們說:“這都是沾了老葛的光,現在全村通網了。”

探訪 村民盼望天天“見”家人上網費再低點

老葛家位于村子西南角,站在他家的二樓望去,能看全整個村子。“以前村里裝網線的沒幾家,現在至少有幾十家裝網線了。”老葛說。

老葛家的門口,這個春節都沒斷過人,幾乎每天都有鄰居過來嘮嗑。“別說是老葛,你問問俺村那些在外打工的,哪個舍得天天開流量跟家人視頻?”在江蘇昆山打工的一位村民說。

老葛的智能手機也是前年開始用的,當時孩子去鎮上交話費,送了一部智能手機。這部手機被老葛帶到了上海,但是每月只有不到200M的流量,根本不夠視頻聊天。“我去地鐵蹭網發現兩個好處,一個是省了流量錢,二是省了通話費,這樣我每個月手機話費不到30塊錢。”老葛說。

村民們告訴記者,在外打工的人,各自情況都不一樣:有的想家了打個電話說幾句;有的每隔半月左右“奢侈”一回,開一下視頻;還有的村民像老葛一樣,下了工之后找地方蹭網。“不管咋說,都是舍不得家,掛念家里的人。”村民們說。

“俺們還是覺得上網流量太貴,要是能專門對俺民工辦個上網便宜的卡就好了,這樣既能天天‘見’家人,還能節省通話費。”村民們期盼說。

變化 科技改變生活,農民工將會越來越幸福

時代在變,農民工這個群體也在變。大河報記者在采訪中了解到,從上世紀90年代前后“打工”一詞盛行,到現在已經有大約30年的時間。就通訊交流的方式而言,歷經書信、IC電話、手機、網絡等幾個階段。

以周口市項城籍的農民工周先生為例,他今年43歲,25年前,剛滿18歲的他第一次到浙江義烏打工。那時候還小,雖然想家但通訊非常不方便,每3個月給家里匯一次錢,順便寄走一封書信。等到家里回信,已經是半月以后的事情了。

1999年前后,城市街頭IC公共電話普及,周先生想往家里打電話,但整個村子都沒一部電話。只能有急事的時候,給村小學或村委會打電話,轉告家人。2003年以后,手機普及,周先生第一次用手機與家人聯系。如今,周先生依然在打工,但他已經可以通過網絡和遠隔千里的家人“見面”了。

“我覺得20多年的打工歷程,我們農民工的日子越來越好了。不僅是通信交流上的方便,大家的地位也在明顯提高。過去叫我們打工仔,現在稱我們農民工,變化的不僅是稱呼,更多的是一份尊重。”如今,身為某服裝廠主管的周先生說。

而記者查閱資料獲悉,目前,很多地方都針對農民工出臺了不少幫扶關愛措施。比如,逢年過節給農民工送慰問品、解決進城民工子女就學、給農民工免費理發、郵寄包裹等等。而且,還有的工地設立專門的農民工生活區,不僅改善了住宿條件,還設立免費WiFi,讓農民工躺在床上就能與家人暢聊。

“現在我已經不用再蹭網了,通訊公司贈給我的有免費卡。而且我相信所有農民工兄弟的日子會越來越好,只有奮斗的人生才稱得上幸福的人生。所以我想給農民工兄弟說,奮斗吧,日子一定會很幸福。”站在記者的鏡頭前,葛遠征豪邁地說。

作者:記者 于揚 李玉坤 實習生 王慧星文圖

編輯:實習生 魏瑩瑩

來源:大河報