2018年6月9日,河南省省級非物質文化遺產中原烹飪技藝(豫菜)代表性傳承人陳進長在阿莊地道豫菜航海東路店舉行收徒儀式,22名青年廚師在河南省餐飲與飯店行業協會會長張海林等行業領袖、精英的見證下向陳進長奉茶、宣誓:恪守職業道德,堅守良心出品。

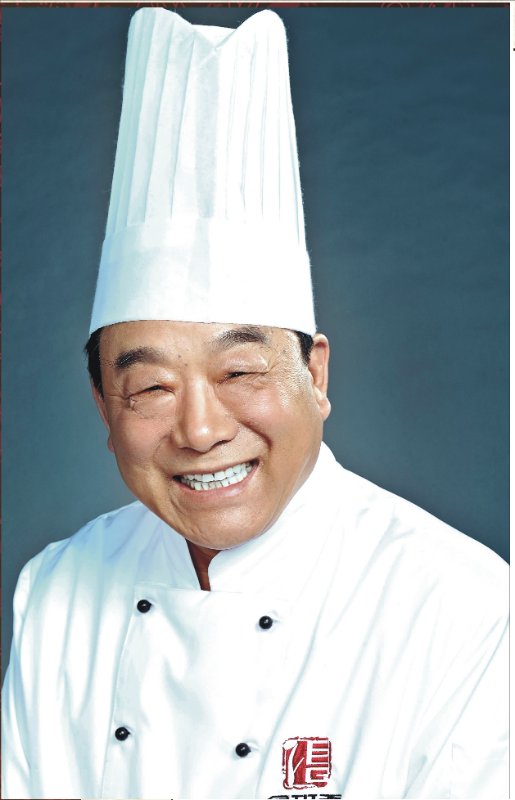

75歲高齡的陳進長,是目前河南省非物質文化遺產專家評審委員會認定的中原烹飪技藝(豫菜)唯一代表性傳承人,如今雖已年過七旬,卻依舊每天手不離勺、堅持站灶。

1960年,17歲的陳進長進入開封飲食技術學校烹飪班學習,師從豫菜一代宗師黃潤生。黃潤生就是那位因一道“煎扒鯖魚頭尾”而享譽大江南北的豫菜大師、著名烹飪教育家。1923年,65歲的康有為游學開封時,被“又一新”飯莊名灶頭黃潤生制作的一道“煎扒鯖魚頭尾”折服,特地贈黃潤生一個扇面,上題“海內存知己,小弟康有為”,落款是“天游化人”(康有為自號),并以西漢“奇味”——“五侯鯖”為典故,當場為“又一新”題寫了“味烹侯鯖”的條幅。

1960年,黃潤生任開封飲食技術學校副校長,除親自為學員授課外,還主持編寫烹飪技術講義,從烹飪理論到例菜選擇,傾注了畢生心血。而他手把手教過的學員,后來大都成為國內頂尖名廚。

陳進長說:“先生幼年讀過私塾,頗通文墨。新中國成立后,他把主要精力放在了烹飪的傳承教育上,年近七旬,還依然手把手教弟子們灶上功夫,對烹飪的執著和熱愛可謂‘春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始干’。先生的這個態度對我的影響非常大。”

從開封飲食技術學校畢業后,陳進長進入被烹飪界譽為“黃埔軍校”的“又一新”飯莊學廚。除跟隨蘇永秀、趙廷良兩位豫菜宗師學藝外,他還拜在了河南官府菜最重要的代表流派——陳氏官府菜第三代傳人陳景和的門下,主攻灶上功夫。

上世紀80年代初,已經成為豫菜名家的陳進長被調入鄭州國際飯店任廚師長,主要負責政府重大外事接待任務。1985年,陳進長應邀赴香港世界貿易中心進行烹飪表演一個月,結果,他做的鯉魚焙面、桶子雞、燒鮑魚、柴把鴨、少林羅漢齋等傳統豫菜在香港火了一個月。火到什么程度?不僅當地的烹飪界同行紛紛前來學藝、切磋,香港市民也是每天排長隊來觀摩、品嘗,眼界、胃口大開。香港媒體的“老記”們,基本每天都把他圍得里三層外三層!

2008年7月,親身經歷本幫菜由輝煌轉入落寞的陳進長,結合開封當地一道家常紅燒魚的做法,把黃河鯉魚改良成了一道上得廳堂、下得廚房的大眾菜“紅燒黃河鯉魚”,不僅挽救了本幫菜的落寞,也令曾經在中國烹飪史上留下千古傳奇的黃河鯉魚得以“翻身”。

少小離家、舉目無親的生活經歷讓陳進長對歷任恩師都有著一種親情的依戀,這種依戀不僅使得陳進長成為恩師們最得意的弟子之一,這種經歷也使得陳進長一生研發的每一道菜品,都在家常與傳統中透著一股子濃濃的鄉情、親情,濃得讓你躲不掉、走不開,直擊盼望溫情的血液中。

以潤物細無聲的方式、以豪華落盡見真淳的格調凸顯情感訴求,從舌尖的層次更迭中品味出世道人心,正是中國烹飪最厲害的地方,也可以說是中國烹飪的最高境界。

匠人精神,文化自信

22名青年廚師中,阿莊地道豫菜創始人、被河南省餐飲與飯店行業協會評選為“豫菜領軍人物”的王鐵莊格外引人注目。

1996年就開始廚藝生涯的王鐵莊,曾先后在亞貿大酒店、河南賓館、河南建業俱樂部、河南省政府第四招待所、金河賓館等多家大型餐飲酒店擔任重要職務,2007年創建阿莊地道豫菜,因為食材好、菜品地道,阿莊地道豫菜迅速贏得大眾人氣和市場口碑,并先后被中國烹飪協會、河南餐飲與飯店行業協會授予“中華餐飲名店”、“河南名店”、“河南明星餐飲企業”、“河南餐飲健康金牌餐廳”等榮譽稱號。

雖然早在2004年就曾得到過陳進長的親自指導,如今,也因為自己的堅守贏得不少榮譽,但始終追求“還原菜品本質”的王鐵莊卻深感藝無止境、學無止境,于是,他多次登門拜訪陳進長,希望可以正式入門學藝,精進自己的技藝,并愿為本幫菜的傳承竭盡全力。

王鐵莊對菜品的執著、對傳統的尊重最終感動了陳進長。陳進長說,一個廚者首先要端正人品,人品正,做出的菜品才有溫度、有態度,進而才會感染食客,所以他相信此次的拜師僅是二人合作的開始,未來,他們師徒二人還會在經典與傳承的道路上更加努力、上下求索。

“中國烹飪講究師徒相傳、心口相傳,能跟著一代豫菜大師陳進長先生學習,我既深感榮幸又倍覺壓力山大。豫菜,是中國烹飪文化的重要組成部分,豫菜要發展,首先要做好傳承。只有在繼承經典的基礎上,才有資格談創新。”王鐵莊說。

張海林介紹,烹飪是個手藝活兒,是廚師個性化藝術的展現形式,所以,薪火相傳的最好方式就是跟師學徒,跟了名師,起點、視野、手上功夫當然就更不一樣。陳進長是目前國內極少的、雖年過七旬還每天手不離勺、堅持站灶的廚界名家、優秀匠人,也是河南省非物質文化遺產中原烹飪技藝(豫菜)唯一代表性傳承人,有手藝、有絕活兒,更有對烹飪這門手藝的敬畏,年輕廚師跟著這樣的前輩學習,學到的不僅是手藝,還有對烹飪的態度,以及老一輩手藝人堅守的匠人精神。

越是看似簡單的菜品,其實越能考量一位廚師的技術水準。比如傳統的‘白扒廣肚’,首先就是廣肚的漲發,在不借助任何科技手段包括現代化學藥品的條件下,一斤廣肚你能漲發多少斤?在沒有酸和辣的刺激下,你的白扒功夫有沒有達到湯和油完全融合并被原料充分吸收,也就是“用油不見油”和“扒菜不勾芡,功到自然黏”的效果?對手藝心存敬畏,把對手藝的打磨追求到極致,這就是匠人精神。

“烹飪是一門個性化藝術,烹飪技法強調的就是匠人精神,這是中華民族最優秀的傳統文化之一。值國家提倡文化自信之際,舉行陳進長收徒儀式,對于人們重新認識烹飪、重拾匠人精神,頗具意義。”張海林強調。