命運似乎喜歡和這個黑瘦少年開玩笑。

騎行飛奔的少年

今年,豫發集團、錦榮公益社攜手河南商報,并聯合18地市駐村第一書記發起暖冬扶貧扶志公益活動。

12月15日下午,兩車道的S312省道上,運煤的大貨車一輛接著一輛呼嘯穿行,在一處處彎道上,不時喇叭長鳴。

車上的兩大袋麥麩是從鎮上買了回家喂豬的,除了麥麩,車上還坐著前來置辦麥麩的爸爸和妹妹。寒風將55歲的父親孫小水吹得縮起了脖子,他因小兒麻痹落下殘疾,右手不聽使喚,右腿也有些麻木,難干重活。

清虛村村長侯虎才熟悉這個家庭的情況,他說,孫東海家里條件不是很好,但這小伙子卻很勤快,“他爸殘疾,家里子女多,2016年,他們通過自己的努力,讓家庭脫了貧。”孫東海打心底想脫貧致富,源于五年級時候的一件小事。

養豬外,他包地種菜自學拖拉機駕駛

困境:擴大規模遇到豬瘟損失兩萬多元

征集:讓我們攜手幫這些有志氣的孩子過一個暖冬

河南商報記者 彎文奎/文 趙墨波/圖

他從十一二歲起,嘗試了各種想法和技能,幫助家里摘掉貧困帽。今年,他勸說父親擴大了養豬規模。即將收獲之前,10月的一場豬瘟,葬送了家里所有的8頭大豬,包括3頭“下金蛋”的母豬。

騎行飛奔的少年

今年,豫發集團、錦榮公益社攜手河南商報,并聯合18地市駐村第一書記發起暖冬扶貧扶志公益活動。

12月15日下午,兩車道的S312省道上,運煤的大貨車一輛接著一輛呼嘯穿行,在一處處彎道上,不時喇叭長鳴。

一輛滿載麥麩的電動三輪車,在車流中加足馬力前行。

15歲的孫東海駕駛著這輛電動車往家里趕,面對十幾個輪子的大車,他分外小心,但也不慌不忙。他已經有三四年的“駕齡”了,自稱也算個老手。

上初中的時候,為省搭車錢,也為把家里的蔬菜拉到鎮上售賣,他已經掌握了“開車”這項技術。

車上的兩大袋麥麩是從鎮上買了回家喂豬的,除了麥麩,車上還坐著前來置辦麥麩的爸爸和妹妹。寒風將55歲的父親孫小水吹得縮起了脖子,他因小兒麻痹落下殘疾,右手不聽使喚,右腿也有些麻木,難干重活。

妹妹可以空車駕駛上坡,但下坡載貨,還是缺一把力氣。

周六上午10點多,下課鈴聲一響,孫東海匆匆收拾了背包,坐車趕到30多公里外的王屋鎮上,與焦急等待的父親、妹妹匯合。

家里這樣的重要活計,已經習慣性地落在了這個15歲少年身上。父親也記不清這樣的“依賴”,從什么時候開始,“可能是從他五六年級的時候吧”。

家里拿不出兄妹仨的生活費,他開始琢磨脫貧路

三輪車進入清虛村,穿過一片田野,孫東海家就映入眼簾,泛黃的土房孤零零立著。

每逢雨天,外邊下大雨,屋內會下起“小雨”,孫東海說,村里以前也有土房。慢慢很多人都建了新房子,他家還是土房子。唯一的鄰居將幾間土房賣給了他們,但去年暑假,他在城里打工時,買來的土房塌了。

清虛村村長侯虎才熟悉這個家庭的情況,他說,孫東海家里條件不是很好,但這小伙子卻很勤快,“他爸殘疾,家里子女多,2016年,他們通過自己的努力,讓家庭脫了貧。”孫東海打心底想脫貧致富,源于五年級時候的一件小事。

“那時候,我和兩個妹妹都在上學,每個人都要按月繳納生活費。”他回憶,“但那一次,家里實在拿不出錢來了,我一個人的生活費都不夠,不要說兩個妹妹的。”

“當時很絕望。”他說,神情有些落寞。

由于父親殘疾、母親神智時常不清,外出打工不現實,為籌集到三個孩子的生活費,父母常常深入山中撿拾柴火賣。一斤7分錢,中午不回來吃飯,從早撿到天黑,也只能賣個幾十元錢。然而柴火也不能每天都去拾,比如,到了一定的季節會封山,就沒法繼續靠拾柴火賣錢了。

說服父親借錢養豬,增加家庭收入

僅靠種兩畝薄田和上山撿柴火,是無法從根本上改變家庭困境的。

怎么辦?五年級的他,常常想辦法,也加緊干活。

“看村里有人因為養豬賺了錢,豬的行情好,我勸我爸去多弄些幾頭母豬。”他認為,這樣能增加點收入,減輕父母的負擔。

“當時小豬仔是比較貴的,幾百塊錢一個,但是豬一下崽就是一窩。”在他看來,這件事可行。

養豬要建豬圈,要花錢,成本收不回來怎么辦?父親孫小水說,剛開始有擔憂,但拗不過孩子。

拿著從親戚那兒借來的3000多塊錢,孫東海開始了他的“創業”,通過奶奶家附近的鄰居,他以低價購進了兩只母豬,加上自家之前的一頭母豬,家里共養了三頭母豬。

養豬并非易事,產豬仔時,晚上需要帶著手電燈一直在那盯著,冬季天冷,豬圈是水泥地冰冷,孫東海就帶著妹妹在路上撿一些干樹葉,夾雜著塑料袋墊在豬圈里,給豬保暖,小豬怕冷,就要趁母豬不注意的時候,抱到房間里去,“豬長好了,就賣的好”。

“第一年收成還不錯。”回憶這件事時,孫東海稍微帶著一絲笑容,除去成本,三頭母豬帶來了一千多元的收入,“我們兄妹三的生活費雖然偶爾也有拖欠,但最后也能交齊了”

孫東海家里的豬圈

養豬外,他包地種菜自學拖拉機駕駛

第一年的養豬收成讓孫東海一家滿意,但養豬絕非如此簡單。

“第二年,三頭母豬下了15只豬仔”,孫東海說,他們全家人高興極了,可誰也想不到,由于防疫不到位,剛出生的小豬崽三天之內陸續夭折。

“當時是暑假里的事情,馬上又要開學交費了。”孫東海的妹妹孫江玲說,“當時都急哭了。”

豬崽沒了,家里的希望也沒了。

“如果那15只全部長好,一只好幾百塊,15只一萬多(元)。”孫東海有些失望,但并沒有放棄,他向村里的養豬專業戶學習防疫技術,重新干了起來。

跟防疫站的工作人員,孫東海不僅學會了給豬打針,還學會了豬圈消毒,“通常豬圈里一星期一兩次消毒,關鍵時期,一天至少一次。”

“但這件事讓我認識到,不能只靠養豬。”緊接著,他又利用學習之余承包土地,和父親一起靠種菜、賣菜來增加收入。勸說父親承包幾畝土地后,放假回來他和爸爸一起勞作在菜地里。一年下來,他們靠賣菜賺了5000余元。

“學校的生活費再也沒有拖欠過了。”孫東海說,心里的大石頭隨著家境變好,慢慢放下。

地多了犁地不方便,父親買回一臺手扶式拖拉機。村里人犁地,他在旁邊看,也請教,用幾個月時間學會了拖拉機,“別人告訴我怎么操作,我就在旁邊看著”。

十二三歲時的孫東海,操作起拖拉機,還是有些吃力,尤其是轉彎,操作不當會被甩出去,他說,每次拐彎時他都拐個大圈。

在村里,年紀輕輕會駕駛拖拉機干活,是村人提到孫東海最熟悉的印象之一。而他農忙時無償幫助鄉鄰犁地,更讓村里人對他贊譽有加。

清虛村村長侯虎才稱,從村民到村委,大家對他的評價都很好,“一個十二三歲的毛孩,駕駛個拖拉機是獨一份,自己的地犁了,有時還幫助別人,誰不贊嘆”。

困境:擴大規模遇到豬瘟損失兩萬多元

上了初中之后,他又勸父親再去承包土地,“要做就做大點,承包地。”有人專門到村里收取辣椒和西紅柿,這樣算下來也能掙一千多元錢。

加上家里的其他收入,孫東海家的年人均收入超過了3208元的貧困線。2016年,他家終于摘掉了貧困戶的帽子。

在當地政府的幫助下,孫東海一家蓋了幾間磚房,兩個妹妹搬了進去住,家里還用上了自來水。“房子是公家蓋的,自來水也是政府解決的,這幾年是真好,政策是真好。感謝黨和政府。”孫小水笑著說。

2018年,孫東海和父親擴大了養豬的規模,希望養豬賺更多的錢。

但10月份,因為豬瘟,家里的8頭成豬不得不趕緊處理掉,其中,包括給他們家立下汗馬功勞的3頭母豬。

“難過。”妹妹孫江玲說。

父親孫小水算了一筆賬,因為這一情況,讓一家損失了兩萬多元的收入。“賠痛了”,12月15日,看著空空的豬圈,他還一臉落寞。好在還有另外圈養的8頭小豬。

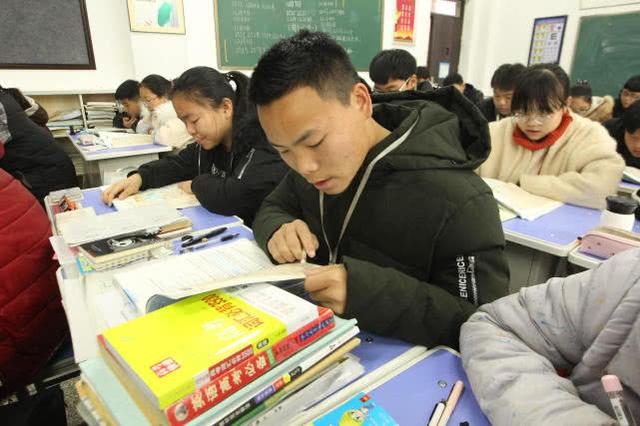

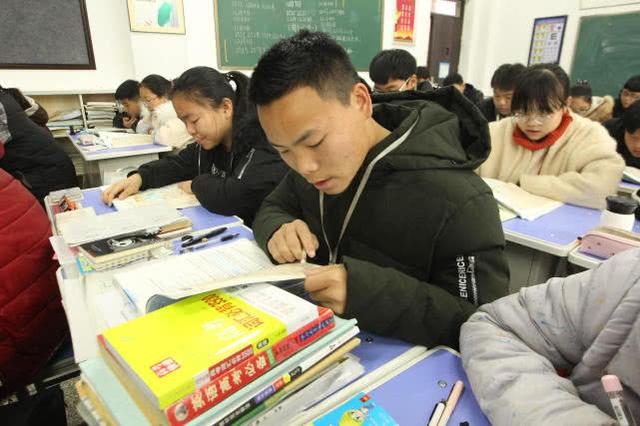

12月15日下午,匆匆趕回家喂完小豬后,孫東海把家里的玉米揚了灰。他就要離家了,第二天(16日)上午8點,他還有一堂美術課需要上,他自己的職業規劃,和美術、設計息息相關。

離開家時,農田周圍新修的路燈已經漸次亮起,照亮他前行的路。

征集:讓我們攜手幫這些有志氣的孩子過一個暖冬

今年,豫發集團、錦榮公益社攜手河南商報,并聯合18地市駐村第一書記發起暖冬扶貧扶志公益活動。尋找雖身處逆境、但卻積極向上的少年兒童和家庭,匯集社會愛心,進行幫扶。如果政府的幫扶是扶貧的骨干,那么愛心的匯聚就是扶貧的血肉。

如果您也想幫助這個神奇的脫貧少年,可聯系河南商報記者彎文奎(電話/微信13733164202),也可撥打錦榮公益熱線:0371-55023918。讓我們共同努力,力所能及地給他們一個溫暖的冬天。

河南商報記者 彎文奎/文 趙墨波/圖