余光中一生創作了1000多首詩歌。 新華社發

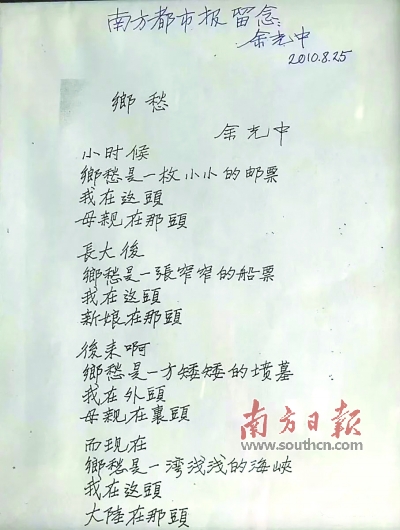

“而現在,鄉愁是一灣淺淺的海峽,我在這頭,大陸在那頭。”46年前,余光中花20分鐘寫的《鄉愁》成為烙印在他身上揮之不去的文化標簽。5年前,他在接受南方日報記者采訪時曾風趣地說:“現在一年回大陸好幾次,大約也不好意思再寫‘鄉愁’了。”

據臺灣媒體12月14日報道,著名詩人余光中14日病逝。余光中1928年出生于南京,祖籍福建永春。一生從事詩歌、散文、評論、翻譯,是當代詩壇健將、著名批評家和優秀翻譯家。他創作近70年寫了上千首詩,享譽華人世界。20余年來,余光中回大陸60余次,曾多次來到廣東,與廣東文學界交往密切。14日下午,南方日報記者采訪了廣東文學界諸多人士,談論余光中詩歌的文學價值,講述余光中與廣東文學界來往的往事。

南方日報記者 陶明霞

“他讓中國新詩寫作走向成熟”

多年來,余光中筆耕不輟,詩作如《鄉愁》《鄉愁四韻》,散文如《聽聽那冷雨》《我的四個假想敵》等,廣泛收錄于大陸及港臺語文課本。梁實秋曾這樣評價余光中:“右手寫詩,左手寫散文,成就之高一時無兩。”

“他的過世是文壇的巨大損失。”廣東省作協主席蔣述卓昨天接受南方日報記者采訪時感慨道,余光中的詩句廣為流傳,如今已成絕響。蔣述卓認為,余光中讓中國新詩走向成熟和經典,“他學貫中西,既吸收外國詩歌的經驗,又受古典詩歌的影響,在古典與現代之間拿捏到位,是新詩寫作的集大成者。”在蔣述卓看來,余光中的詩歌一方面結構精巧、語言優美、比喻恰切,能深入人心;一方面又寫出了家國情懷,把個人和祖國命運緊緊相連。

寫過上千首詩的余光中,最廣為人知的是《鄉愁》。五年前,余光中就曾表示:“21歲離開大陸,再回來已64歲,中間隔了幾十年。《鄉愁》就是在這樣的背景下產生的。”在他看來,即便回到了大陸,那些記憶中的事物也已不是原來的樣子,也能帶來一種“鄉愁”。

蔣述卓說:“余光中寫出了大家想說卻無法表達的心理情緒。《鄉愁》緊緊抓住了大陸流落到臺灣那一部分知識分子和民眾的情緒,飽含著對故土的懷念,發出欲回鄉而不得的哀痛。”蔣述卓認為,該詩沒有一句精深的語言,但卻寫到了大家心坎上,而且一唱三嘆,便于吟詠,更加深了故土回望感。

廣州詩人黃禮孩曾與余光中見過3次面,他回憶道:“他站在那里即便不說話,你也能感受到他的氣場和風度。他的體力好,晚年講座和詩歌寫作依舊不斷,或許也源自精神力量的強大。”很多人認識余光中是因為《鄉愁》,但他還有許多有藝術價值的詩歌有待讀者去充分認識,“上世紀八十年代,余光中之于中國大陸新詩界是一種光芒,他為漢語詩歌帶來了古典意象里的現代性,在百年中國新詩中,是一個具有鮮明標志的詩人。”

詩集《守夜人》今年首次在大陸出版

從1992年至今的20多年時間里,余光中回大陸至少60次,他說:“現在再寫鄉愁似乎有些厚臉皮了,于是我寫了很多還鄉的詩。”帶著一顆赤子之心,他多次與大陸出版界溝通交流,今年僅在江蘇鳳凰文藝出版社,就出版了《守夜人》《風箏怨》兩本詩集。

《守夜人》是余光中首次在大陸出版的自選自譯詩集,此前它在臺灣一版再版,更被列入中學讀書推薦,而今在大陸推出的《守夜人》,距離首版已是25年之久。

余光中89歲高齡,對待詩文一如初見,還在字斟句酌著每一個音節,每一個符號,去年他說:“再過12年我就一百歲了,所以這是最新也是最后的《守夜人》了。”

《守夜人》編輯賽非回憶,去年10月底,他把校樣發給余光中。11月,余光中發來修改后的文字,幾乎每頁都有手寫的痕跡,他還為新版《守夜人》親手寫下了序言。“余老非常認真,他當時重病在床,體力不支,就讓家人把需要改動的地方一字一句讀給他聽。”

今年10月,廣東省作協副主席、著名詩人楊克編選的《給孩子的100首新詩》也選用了余光中的《鄉愁》。此前,楊克通過臺灣詩人方明打電話給余光中,聯系授權事宜,并懇請余光中為這本書寫一句推薦語,余光中欣然同意。本書出版后,楊克希望出版社盡快把稿費發給作者。12月12日,方明電話聯系余光中夫人,正商量如何把200元稿費送給余光中時,沒想到卻聽到余光中突然中風的消息,14日中午12時左右,方明又得知先生去世的噩耗,便第一時間告知楊克。

“這200元稿費再也無法親自送給余光中先生了。”對此,楊克心中充滿了遺憾。

“余光中是我心目中十分尊敬的大詩人。”楊克說,在他看來,大詩人有“兩翼”,一翼是同行和批評家稱道的詩,例如李白有《夢游天姥吟留別》,余光中有《白玉苦瓜》;另一翼是膾炙人口的詩,李白有《靜夜思》《觀廬山瀑布》,余光中有《鄉愁》。“相比之下,很多現代詩人無一首大眾喜歡的作品,這是大缺憾。”楊克說。

兩次寄語廣東小學生詩歌節

近年來,余光中還多次來到廣東,與廣東讀者交流。2012年12月23日下午,余光中作客東莞“文化周末大講壇”進行《旅行與文化》的專題演講。講座中,余光中妙解大詩人,與讀者調侃:“杜甫是最偉大的難民,他把逃難寫的這樣生動,讓我們同情民族這樣多的苦難。”還趣談李白,“李白如果在現代肯定是個超速司機”。

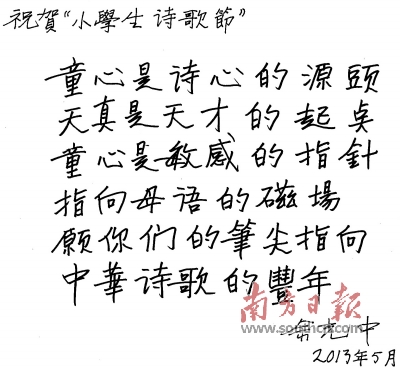

因心系小學生詩歌創作,他曾兩次為由南方報業傳媒集團等單位主辦的廣東小學生詩歌節寄語。他給熱愛寫詩的孩子們寫了這樣一句勉勵的寄語:“赤子之心,乃真理之捷徑。”

余光中為南方都市報和詩歌節題字。

2013年第二屆廣東小學生詩歌節,楊克托臺灣詩人顏艾琳請余先生來廣州。余先生說:“你跟楊克說,我年事高,走不動了,之前來廣東回去感冒,很怕引起別的病。”于是南方日報托人去臺灣,余先生題寫了寄語:“童心是詩心的源頭,天真是天才的起點,童心是敏感的指針,指向母語的磁場。愿你們的筆尖指向中華詩歌的豐年。”這段寄語當年在詩歌節啟動儀式上進行了展示。

此外,余光中在2014年參加由廣東媒體舉辦的文學獎。詩人歐亞回憶,余光中先生獲得了“2003年度散文家獎”。當年,他與另外5位獲獎者一同領獎,分別是“2003年度杰出成就獎”得主莫言、“2003年度小說家獎”得主韓東、“2003年度詩人獎”得主王小妮、“2003年度文學評論家獎”得主王堯、“2003年度最具潛力新人獎”得主須一瓜。余光中先生專門從臺灣趕到北京領獎,他坦言:“在北京與五位作家一同領獎,這件事對我的意義十分重大。”

負責接應余光中的歐亞回憶說,余光中在酒店門口等車時溫和沉靜挺身佇立的身影、一絲不茍的儀表一直深深印在他的腦海里。此后,他收到余光中來自海峽彼岸的毛筆信,表達對主辦機構的謝意,一字一句非常之誠懇。

“余先生是我對他那一代文化人最直觀的認知,而不僅是一個文化符號。他是人間寄往天國的一枚郵票。”歐亞說。

余光中的家庭和晚年生活

據友人回憶,余光中晚年生活規律,早上六點半起床,七八點吃早餐,十二點半午餐,晚上六點半晚餐。工作結束后會看電視休閑,也看連續劇,最喜歡《瑯琊榜》,也看《羋月傳》。他的生活單純,以前就是教書、寫作、開會、演講、評審、出國,幾十年都如此。他喜歡靜,不擅交際。年紀大了,就很少外出了。

余光中與妻子范我存結婚61年,夫妻幾乎沒吵過什么架。他對美滿婚姻的心得是:家是講情的地方,不是講理的地方,夫妻相處是靠妥協。范我存說,因為彼此的興趣、價值觀差不多,也可能與成長經驗有關:兩人都是童年逃難,歷經抗戰、內戰,對很多東西都比較珍惜。一直到現在,兩個江南人私下說著話,用的還是四川音。范我存小名“咪咪”,是余光中的遠房表妹,兩人相識超過七十年。作家張曉風曾形容,余光中是眾人汲飲的井,而范我存,就是那位護井的人。

在福建的余光中文學館,余光中伉儷與女兒在蠟像旁合影。資料圖片

余光中曾寫過一篇散文:《我的四個假想敵》,因為他有四個女兒:長女珊珊定居紐約,是美國著名藝術評論家,次女幼珊在高雄中山大學任教,三女佩珊是留美行銷學博士,后在臺中東海大學授課,小女季珊留法學廣告設計,余光中所譯王爾德的《理想丈夫》,封面設計就出自她手。