2019年,被動再次搬家過后,鄭州第一家24小時書店“書是生活”走進了歷史的拐點。不變向左,歷史終結,思變向右,或可涅?重生。好時代,壞時代,一家書店不會影響到時代的好和壞,變與不變卻影響到自己的興與衰。

鄭州第一家24小時書店臨時閉店

鄭州市民元舒(化名),被朋友稱為“家里藏書比書店還多的人。”

2019年1月4日,謝過書店搬運工,他打開地上放著的藍色24寸行李箱。《烏托邦之死》《上海素描》……一本本新書均未拆封。

此前的10來天時間,幾乎每天,元舒都會拉著行李箱前往附近的書店“書是生活”。他為買書,已經花了4000多元。

那是他買書花銷最多的一次,不為別的,便宜,“都是四九折。”四九折,是書是生活史上推出過的最低折扣。活動推出后,書店半個月的銷量就比2017年全年還多。賣得越多,賠得越多,但當時對于書店而言,去庫存是第一要事,因為他們要搬家(暫時閉店)了。

你也許也聽說過書是生活,它曾是鄭州第一家做24小時營業的書店,周六周日全天營業,說要給夜晚的讀書人留一盞燈。

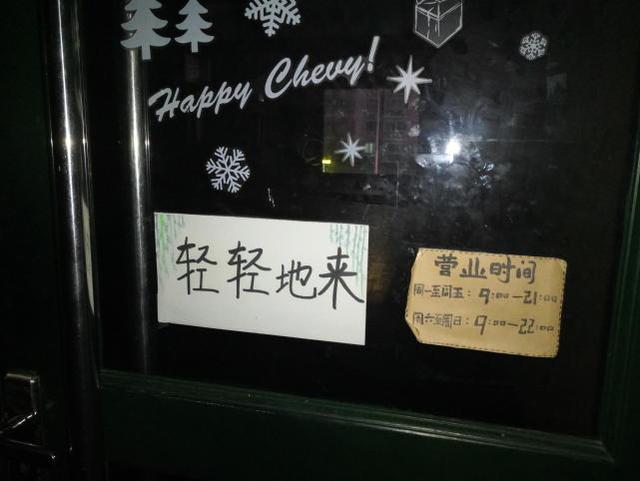

近日,河南商報記者來到宋寨南街和天明路交叉口附近的書是生活,書店早已搬空,100多平米的房間是一眼就能看過去的通透,只剩下門口上的提示牌還沒撕掉:輕輕的來。

剛剛收支平衡,面臨搬家

2018年12月初的一天,森林半島社區的工作人員走進書店,告訴孟德家合同到期后,此前社區免費提供的場地將被收回。

書店好不容易收支平衡,突然被告知要搬家。

2015年3月,孟德家正式成為書是生活的店長。不過,當時書店的經營情況很不樂觀,最低的時候“每個月的營業額只有3000多元,冬天連水電費都不夠。”

孟德家說,推行了半會員制之后和座位費之后,書店的狀況稍有好轉,每個月的營業額提到10000元左右,勉強維持書店的收支平衡,也不用老板們再貼錢。

“現在要是換地方,高額的房租肯定會打破平衡,很難,確實很難。”孟德家告訴河南商報記者。

不以盈利為目的的書店,不愿意成為商人的老板

2008年3月18日,河南省實驗中學畢業的kit和愛看書的3個朋友,一同創辦了書是生活書店。起初,店名以“舒適”為名,但是四人終覺太俗,而后,一位朋友的妻子提議,舒適不如書是,書店因此得名。

幾個人商量來商量去,把學校附近的服裝店盤了下來,改成了書店。雖是挨著學校,擁有大量的學生資源,但是書是生活拒絕了最賺錢的教輔書籍,當時幾個老板對書店的定義就是當時的三聯書店,“一進去都是書,到哪都是書。”

相較于其他行業,書的標價最為透明化,“多少錢書上都印著呢”。此外,前有盜版,后有電商,價格一直都是實體書店的軟肋。好幾位讀者都向河南商報記者吐槽過“‘書是生活’的書都很貴,從不打折。”

其實,書店也非不打折,對于學生,店里也會打九折。

當時,財院一位教經濟的老師來到書店,看著一派高冷的樣子,說他們書店開得不好,追問kit:“開書店的初衷是什么?”后者答道:“不愿意逐利,我就是不愿意成為一個商人。”

首次搬家,頹勢已顯

2014年,因為修建農業路高架,附近要拆遷,在不可抗力面前,書是生活只能另尋新址。當時,文章被東風路街道辦事處的一位負責人看到,恰逢轄區也想為百姓提供文化服務,就促成了森林半島社區和書是生活的合作:前者免費提供場地,后者為當地居民提供文化服務。

雖說免了房租,但搬家之后遠離學校,客流量大大降低,但書店只能勉強度日。

初次搬家以后,書店的幾位老板就鮮有露面。幾位老板把書店幾乎完全交給了店長和店員,他們只管書店的發展模式不能背離開店的初衷、倒貼錢兩件事,甚至都不知道書店的營業額有多少。

在推出半會員制之前,孟德家和kit他們爭論了很多次。老板們認為限制消費背離了開書店的初衷,書和金錢不能牽扯太密切:“不同于其他商品,書特別特殊,書是文化的載體,而讀書是個私密的事情,不需要刻意的操作。”

但事與愿違,那段時間,書店的效益非常不好,全部依賴幾位老板的補貼。到最后,kit他們還是妥協了:“虧下去不行啊,不妥協不行。”

書是生活走進媒體視野,也是因為其剛搬家不久,就推出了24小時書店。不過現實卻是“深夜少有人去嗅書香”。為了節約成本,2017年冬天來臨前、在電費高峰期來臨前,書店取消了24小時的特色業務。

與其悲壯地死,不如茍且地活

去年12月16日下午,kit、劉老師、王老師3個老板來到了店里,氣氛不太對。

打車趕到書店的孟德家一進門就感受到了“低壓”,三位老板坐在中心長桌前,沒一個人說話,持續了十幾分鐘。

“感覺要涼了。”孟德家說。

他的直覺是對的,在來之前,kit幾人已經商量過,“我們堅持過,不行關就關吧。”那時,他已經給書店想好了墓志銘:茍且十年,無力回天,承蒙照顧,永無相見。

坐在孟德家對面的kit站起身,在長桌一側來回踱步,翻起了身后的留言板和留言薄,看了足有20多分鐘。

突然,他打破了沉寂:“繼續開有什么壓力?繼續開的話,大家還能湊多少錢?”

此時,他的心境已經發生變化:“與其悲壯地死,不如茍且地活,若無機緣,再無相見。”

變化:確定新址前,要確定下書店的經營模式

2018年12月16日,書是生活的官方微信號發布了一篇名為《我們不想在2018年就和你說再見》的文章,對外宣告:合同到期,書店只能營業到2018年12月31日,若找不到新址,書店將結束營業。

至今,該篇文章有7061的閱讀量,比平時二三百的閱讀量高了幾十倍。

粉絲諸多不舍:“書是生活,一個治愈了多少人的地方,不要九這樣結束啊。”更多的人為其出謀劃策,尋求新的店址:二環支路、園天路博頌路豐樂路……

看到文章后,還有人聯系了kit,表示愿意在某處寫字樓里面免費為書店提供場地。書店一方沒有馬上答應。

kit告訴河南商報記者,既然決定要茍且的活,就要轉變思路,如今他們一直在思考著書店的盈利模式,“在確定模式之前,是不會確定地址的。”

kit的心境也早已發生變化,“網紅也沒有什么不好,重要看通過什么途徑成為網紅,書店本質上也是商業經驗,書店也可以成為實力的網紅。”他甚至想到,未來書店的模樣:安靜的讀書區,獨立劃分出來的網紅打卡區……

選擇了茍且,思維就要改變,正如kit所說:“老派并不代表是錯的,賺錢也不是幼稚的事。”

作者:河南商報記者 吳智星/文 王春勝/圖

來源:河南商報

來源:河南商報